面对新冠肺炎这一人类从未经历过的全新疾病,糖皮质激素类药物的使用,正在临床实践中引发争议。

早在17年前非典期间,因其实际操作过程中剂量、疗程难以把握,以及一系列较为严重的毒副作用,糖皮质激素类药物就曾受到诟病。

到了此次疫情,针对糖皮质激素类药物,在国际上,世界卫生组织(WHO)旗帜鲜明表达反对态度,在国内,亦有专家表示,此类药物对新冠肺炎治疗弊大于利,希望一线医生“要克制使用糖皮质激素的欲望”。但也有不少专家认为,此类药物“在关键时刻可以救命”,应该在严格限定的条件下酌情使用。

新京报记者梳理发现,在国家卫健委先后发布的六版《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行)》中,允许糖皮质激素类药物有条件使用,但对其使用标准、指征则呈现出不断收紧的趋势。

具体到复杂多变的实际病情和临床操作,糖皮质激素类药物的使用有赖于医生的实际经验、见机行事。通过一段时间的临床摸索,专家们取得了一些初步共识,但要想更加科学、合理地使用,还需要多学科共同商讨和进一步实践。

激素治疗是把双刃剑

资料显示,激素是内分泌细胞产生的一类调节组织器官和细胞功能的微量化学物质,而糖皮质激素是机体应激反应最重要的调节激素。正常状态下,人体内会有一定量的糖皮质激素,用于调节人体三大物质(糖、蛋白质、脂肪)代谢。

在临床中,糖皮质激素类药物被广泛应用于抗炎、抗毒、抗休克、免疫抑制等用途,常见的包括治疗支气管哮喘的甲泼尼龙和泼尼松龙,治疗过敏性鼻炎的倍氯米松等。

在新冠肺炎的治疗中,糖皮质激素类药物主要是用来抑制体内的过度炎症反应。

2月29日,武汉大学药学院教授丁虹告诉新京报记者,新冠肺炎是一种自限性疾病(发展到一定程度后靠机体调节能够控制病情发展并逐渐恢复痊愈),当人体内病毒载量过多,机体免疫系统会被激活,主动用“子弹”——炎症细胞因子去攻击病毒,依靠这种机体调节,轻症者能够控制病情发展并逐渐恢复痊愈。

然而,若炎症细胞因子产生过多,这套免疫调节机制“失控”,就会在攻击病毒的同时,也杀害自身的组织器官,造成过度炎症反应,可谓“杀敌一千,自损八百”。

丁虹表示,过度炎症反应甚至会造成人体的衰竭和死亡。香港大学李嘉诚医学院生物医学学院教授、病毒学家金冬雁说,新冠肺炎患者肺部产生的“磨砂玻璃一样的薄影”以及严重者的肺部纤维化,都是过度炎症反应的产物。

糖皮质激素类药物的作用恰好是通过抑制免疫,直接抑制“子弹”的产生,从而避免过度炎症反应。

问题在于,免疫被抑制住了,一系列麻烦也接踵而来。

首先是体内的病毒数量会飙升。金冬雁向新京报记者解释,与病毒斗争本质上靠的是人体免疫机制,“免疫下降病毒自然而然就飙上来了。”

他提到一个动物实验,老鼠感染了肝炎病毒后,一直未显示病征,然而,当老鼠服用了激素后,病征立刻显现。金冬雁称,肝炎病毒一直都被作为冠状病毒的代表进行研究,在他看来,使用激素对抗新冠肺炎,“是一种扬汤止沸而并非釜底抽薪。”

更让人担心的是一系列毒副作用。金冬雁表示,2003年非典疫情过后,不少使用过糖皮质激素类药物的康复者出现了股骨头坏死、深部真菌感染等后遗症。

根据中华医学会骨科学分会关节外科学组2015年发布的《股骨头坏死临床诊疗规范》,大剂量长时间应用糖皮质激素类药物的人群是股骨头坏死的高危人群。据新京报2003年《北京SARS后骨坏死患者不完全调查》,东直门医院骨科中心徐林教授对北京各大医院进行粗略摸底,得出数据,“感染SARS的医护人员患股骨头坏死的比率在1/3到1/2。”

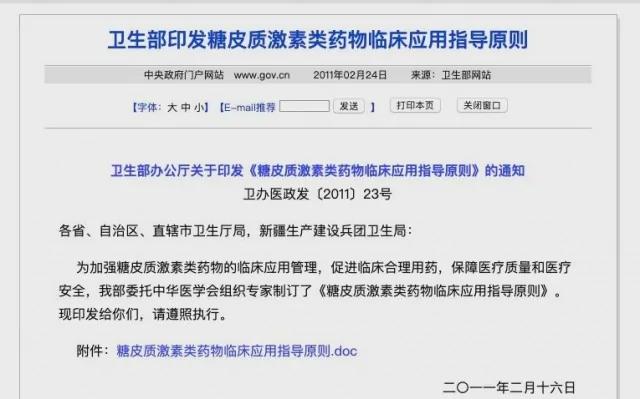

2011年2月,原卫生部办公厅为加强糖皮质激素类药物的临床应用管理,促进临床合理用药,委托中华医学会组织专家制订了《糖皮质激素类药物临床应用指导原则》(下称《指导原则》)。其中提到,应用糖皮质激素类药物要非常谨慎,正确、合理地应用是提高疗效、减少不良反应的关键。这取决于两方面:一是治疗适应症掌握是否准确;二是品种及给药方案选用是否正确、合理。

原中共卫生部办公厅印发《糖皮质激素类药物临床应用指导原则》。

原中共卫生部办公厅印发《糖皮质激素类药物临床应用指导原则》。

使用标准不断收紧

有了非典疫情的前车之鉴,在此次新冠肺炎的诊疗中,国家卫生部门从一开始就对糖皮质激素类药物的使用表现出了谨慎的态度,在诊疗方案的迭代更新过程中,对此类药物的使用限制也愈发严格。

1月16日,国家卫健委发布第一版《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行)》(下称诊疗方案),其中“糖皮质激素”单独成项,被放置在“一般治疗”中。根据此版方案,“根据患者呼吸困难程度、胸部影像学进展情况,酌情短期内(3-5天)使用糖皮质激素,建议剂量不超过相当于甲泼尼龙(糖皮质激素类药物的一种)1-2mg/kg·d(每天每公斤体重不超过1-2mg)。”

根据上述《指导原则》,糖皮质激素类药物的给药剂量由少到多被分为长期服用维持剂量、小剂量、中等剂量、大剂量、冲击剂量五种情况,第一版诊疗方案中的建议剂量属于“大剂量”的范畴;同时,疗程由短到长分为冲击治疗、短程治疗、中程治疗、长程治疗、终身替代治疗五种情况,第一版诊疗方案中的疗程属于其中最短的“冲击治疗”。

这项建议在随后发布的第二版和第三版诊疗方案中继续沿用,不过,从第四版开始,激素使用的指征收紧了。

1月27日,第四版诊疗方案发布,“糖皮质激素治疗”从“一般治疗”中删除,被列入“重症、危重症病例治疗”的“其他治疗措施”一项中。丁虹解释,这意味着糖皮质激素类要素用于治疗新冠肺炎的指征限制变严格了,只适用于重症和危重症患者。

到了2月5日,卫健委发布第五版诊疗方案,对于糖皮质激素类药物的使用,在原使用建议的基础上补充了注意事项,称“应当注意较大剂量糖皮质激素由于免疫抑制作用,会延缓对冠状病毒的清除”。

目前,在2月19日最新发布的第六版诊疗方案中,卫健委对应用激素的指征进行了更具体的限定,修改已延续了五版的“根据患者呼吸困难程度、胸部影像学进展情况”酌情使用,调整为“对于氧合指标进行性恶化、影像学进展迅速、机体炎症反应过度激活状态的患者”酌情使用,建议使用剂量和疗程均无变化。

和诊疗方案的变化相伴随的,是国际卫生组织(WHO)对于此类激素使用的反对态度。

1月28日,WHO发布《疑似2019新型冠状病毒引起的严重急性呼吸道感染的临床管理临时指导文件》,对糖皮质激素类药物的使用发表了反对态度。文章中指出,禁止超出临床试验范围常规地全身性使用糖皮质激素治疗病毒性肺炎或急性呼吸窘迫综合征,“由于缺乏有效性,同时可能存在危害,应避免常规使用糖皮质激素,除非有其他指征。”

2月7日,权威医学期刊《柳叶刀》发表WHO专家撰写的论文《临床证据不支持糖皮质激素用于治疗新型冠状病毒肺炎》,其中指出,目前没有明确证据显示新冠肺炎患者可以通过糖皮质激素类药物治疗获益,相反,患者更有可能因为接受此类药物治疗而受到伤害。文章的结论是,除非在临床试验的前提下,否则不应将糖皮质激素类药物用于治疗新冠病毒引起的肺损伤或休克。

2月7日,权威医学期刊《柳叶刀》发表WHO专家撰写的论文《临床证据不支持糖皮质激素用于治疗新型冠状病毒肺炎》。

2月7日,权威医学期刊《柳叶刀》发表WHO专家撰写的论文《临床证据不支持糖皮质激素用于治疗新型冠状病毒肺炎》。

争议重重

事实上,即使不考虑WHO的意见,在国内医学界,本次疫情期间糖皮质激素类药物的使用也饱受争议。

全国新冠肺炎医疗救治专家组成员、复旦大学附属中山医院感染病科医生胡必杰在接受媒体采访时表示,越来越多的临床经验和研究显示,糖皮质激素对新冠肺炎治疗弊大于利,“希望一线的医生在救治新冠肺炎中,要克制使用糖皮质激素的欲望。”

金冬雁也表示,目前《诊疗方案》和临床医学中对于激素的使用限制依旧不够严格。他认为,只有当病人核酸检测转阴后炎症依旧不消、且已经威胁到生命时,才可以使用激素,“需要查清楚病毒载量和病毒抗体,激素使用只有一个很小的窗口期,只要体内还残留一点病毒,(使用激素)就有可能导致病毒暴发。”

南方医科大学南方医院呼吸内科副主任医师胡国栋则持不同观点,他认为,病毒学家所说的情况过于理论化,目前医学界对于新冠肺炎的研究还不充分,不知道新冠病毒是怎么清除的,抗体怎么产生的,目前的检测手段很难对病人体内的病毒状态进行很好的区分,“只能说,在关键时刻,激素可以救命。”

胡国栋在汉口医院进行支援,他的患者中有一位是汉口医院的退休教授,一度因担心副作用而拒绝使用激素。然而,随着患者呼吸困难的症状加重,血氧饱和度下降严重,专家组坚持给患者一日使用80mg甲泼尼龙,持续使用5天后,患者的症状明显好转,“现在已经能够自行下床活动了。”

胡国栋还注意到,第六版诊疗方案中新增了“康复者血浆治疗”,“康复者的血浆是异体的,用激素可以减轻过敏排异反应。”

胡国栋在汉口医院支援。受访者供图

胡国栋在汉口医院支援。受访者供图

2月11日,包括湖北省医疗救治组专家组组长、华中科技大学附属同济医院呼吸与危重症医学科主任赵建平,中日友好医院呼吸与危重症医学科主任曹彬在内的几位抗击新冠肺炎一线医生在《柳叶刀》中发表通讯,称“尚无定论的临床证据不应该成为在新冠肺炎治疗中放弃使用糖皮质激素类药物的依据”。

文章中提到,有研究支持在冠状病毒感染的患者中使用低到中等剂量的糖皮质激素。对于可能带来的副作用,文章认为,大剂量糖皮质激素治疗新冠肺炎患者确实存在继发感染、远期并发症和排毒时间延长等风险。但是,“对于重症患者,大量炎性因子导致的肺损伤可能会造成疾病快速进展。”

对于糖皮质激素类药物使用的具体种类,医学界也存在争议。

糖皮质激素类药物有很多种。目前,在胡国栋支援的汉口医院,主要使用甲泼尼龙注射和口服泼尼松。在《指导原则》中,此二者作用时间为12~36小时,属于中效药物。

丁虹认为,这种选择不够温和、精准。她告诉新京报记者,甲泼尼龙是SARS时期推行的激素,“这是一种人体内没有的类激素结构,会严重干预机体自身分泌的激素。”她建议,如果一定要用激素的话,可以用氢化可的松来代替,后者属于人体中天然存在的肾上腺糖皮质激素类药物,对机体的影响小很多。根据《指导原则》,氢化可的松作用时间为8~12小时,属于短效药。

丁虹进一步解释,机体的激素分泌有昼夜节律,上午8-10点为肾上腺分泌高峰,将氢化可的松这种短效药在早上摄入体内,对机体的干扰不大,相当于人体自身激素的强化。但如果使用药效更长的甲泼尼龙,会给机体造成激素充足的错觉,人体不再自己分泌激素,造成机体衰退,一旦撤下激素,容易形成反弹。

胡国栋则认为,甲泼尼龙相比长效药物地塞米松作用时间短,对人体影响小;相比氢化可的松作用效果又比较强,见效快,处于两者之间效果刚好。

武汉市第一医院病房内。受访者供图

武汉市第一医院病房内。受访者供图

小剂量、危重病人使用

重重争议之下,虽然有《诊疗方案》可供参考,但在实际的临床应用中,仍然存在诸多不清晰之处。胡国栋告诉新京报记者,临床上最终如何操作,还有赖于医生根据经验来做判断。

比如,在病程早期阶段(一般为前两周),如果患者病程进展较快,CT图像显示双肺大面积渗出(病毒感染肺后,损伤了血管内壁细胞和肺泡上皮细胞,导致大量水分渗出到肺泡里),医生可以考虑按照《诊疗方案》上规定的剂量去使用激素,减少渗出,缓解病人呼吸困难的症状。

但由于激素会抑制人体的免疫系统,医生需要同时使用充足的抗生素来治疗可能出现的细菌感染,以及使用丙种球蛋白和胸腺肽增强病人的抵抗力。

再比如,在病程的中后期,机体开始产生抗体,消灭病毒,这个过程中若产生细胞因子风暴,造成过度炎症,可能会导致机体损伤,病人病情加重,这时也可以考虑用激素抑制炎症。

但对于这一时期病征的判断,很有难度。胡国栋表示,目前没有办法精确检测病毒的数量,也没有精准的指标能反映出机体的各种状态,因此,很难区分病情加重是由细胞因子风暴带来的还是由病毒加剧复制导致的,“只能由医生根据病程的经验去判断。”

此外,有消化道溃疡的病人使用激素可能会导致消化道出血,有骨质疏松的病人使用激素后会导致骨质疏松加重。因此,医生要根据病人本身的既往病史等情况,严格细分在不同病程阶段,根据不同病人的不同机体内部情况,具体决定是否用药以及如何用药。

对于这些具体入微的临床考量,诊疗方案上显然无法面面俱到。武汉市肺科医院呼吸科主任、新冠肺炎医疗组组长杜荣辉向新京报记者表示,“用糖皮质激素治疗非常考验医生的临床经验,不是说写到治疗方案里去能拿来照搬的。”

因此,对于糖皮质激素类药物的使用资格,上述《指导原则》也做了严格限定。其中提到,“冲击疗法需具有主治医师以上专业技术职务任职资格的医师决定;长程糖皮质激素治疗方案,需由相应学科主治医师以上专业技术职务任职资格的医师制定;随访和剂量调整可由内分泌专业主治医师以上专业技术职务任职资格的医师决定。”

鉴于目前临床需求的紧迫性,包括赵建平、曹彬在内的中华医学会呼吸病学分会有关专家组织编写了题为《新型冠状病毒肺炎糖皮质激素使用的建议》的专家共识,发表在2月8日出版的《中华结核和呼吸杂志》上。

中华医学会呼吸病学分会有关专家组织编写了题为《新型冠状病毒肺炎糖皮质激素使用的建议》的专家共识。

中华医学会呼吸病学分会有关专家组织编写了题为《新型冠状病毒肺炎糖皮质激素使用的建议》的专家共识。

这份专家共识中列出了使用糖皮质激素类药物的四点基本原则,包括“使用前需仔细权衡利弊;慎用糖皮质激素,应主要用于重症患者;对于新型冠状病毒感染前因各种原因已经存在低氧血症或由于慢性疾病已经规律使用糖皮质激素的患者,使用糖皮质激素应更加谨慎。”

尤其值得注意的是,在剂量和疗程上,这份专家共识提出了比多版《诊疗方案》更保守的建议:中小剂量(≤0.5-1 mg/kg/d甲泼尼龙或同等剂量),短程(≤7日),给药剂量仅相当于上述《指导原则》中“小剂量”和“中等剂量”的范畴。

胡国栋所在汉口医院支援专家组的一份讨论意见也表达了类似观点,该意见关于激素的部分写道:“建议不常规使用;对重型、危重型患者建议小剂量使用,0.5-1.5mg/kg/d(甲泼尼龙40-80mg/d),宜早期、短程使用,3-5天停药或减半,尽量不要超过14天”。

杜荣辉表示,根据她的临床经验,糖皮质激素类药物能够用最小的量解决就不要多,“SARS时期一天(甲泼尼龙)用量达到500mg,疗程长达两至三周甚至一个月,但在新冠肺炎中,我们采取40mg/d最小剂量的糖皮质激素,甚至对于很重的病人最大量只用到120mg/d,根据病人情况采取7-10天短期用药。”

金冬雁表示,新冠肺炎治疗需要病毒学、药学、传染病学、呼吸病学、危重症学等各学科的人一起交流,但现实却是,相比呼吸科、危重科来说,上述其他学科声量小,平时沟通也有限。

丁虹也希望能加强药师和临床医生的交流,然而,“目前医学界的现状是,临床药师没有资格参与患者用药的决策。”

2月29日,中共国务院联防联控机制召开新闻发布会,介绍新冠肺炎治疗与患者康复有关情况。会上,国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示,目前正在着手启动第七版诊疗方案,将行之有效的治疗技术、治疗策略和方法纳入进来,指导临床实践,提高医疗救治水平。

来源:剥洋葱

没有评论:

发表评论