【珍言真语】香港中文大学前哲学系主任张灿辉:国安法通过,文革重临,但港人非无知农民;靠强权打压的政府不会长存;港人“大逃亡”比97更严重;学先贤,面对强权不做鸵鸟,继续发声。(大纪元香港新闻中心)

【珍言真语】香港中文大学前哲学系主任张灿辉:国安法通过,文革重临,但港人非无知农民;靠强权打压的政府不会长存;港人“大逃亡”比97更严重;学先贤,面对强权不做鸵鸟,继续发声。(大纪元香港新闻中心)

“残忍的恶魔不会永远存在!”前香港中文大学哲学系主任张灿辉教授接受《珍言真语》专访时表示,中共强推香港国安法,将香港带回文革时代,港人面临前所未有的“白色恐怖”,但他坚信,如上世纪纳粹希特勒、前苏联独裁者斯大林的灭亡,“我不相信中国共产党会永远长存下去。”

“它(中共)所做的一切,是不合法的,它现在是做皇帝的新衣,他们在骗我们,他们在说谎,无论讲一万次,无论有多少人讲的谎言,谎言就是谎言。”张灿辉说,“港版国安法”绕过香港立法会,完全违反《基本法》与一国两制原则。

而恶法引来港人上街抗争,港警暴力打压更甚以往。张灿辉认为,中共的策略是完全白色恐怖,只要港人上街有所行动,有所出声,甚至仅流露不同意的眼神,“他(港警)就打你,打到让我们觉得害怕。但问题是这种恐惧,是否真的在一个强权之下,我们就会服呢?”

他以史上独裁者希特勒、墨索里尼、斯大林以及罗马凯撒大帝为例,以独裁、强权统治,以打压令人民噤声,“他们以为所有人都是聼一样的话,讲一样的东西。但是,人是不是这样的呢?”

近一年来的香港局势催生了香港版“三民主义”:移民、顺民、暴民,张灿辉提供了第四个选择:做一个真真正正的“人”民。“在这个时代里做一个‘人’,如哈维尔说:活在真理里。”前捷克共和国总统哈维尔,是作家及剧作家、天鹅绒革命的思想家之一。

“我们要活在真实里、真相里,加上我们的能力,以及看很多资料和材料,我们知道在发生什么事情。”他说,港人手无寸铁,不需与残暴的港警正面对抗,面对极权,可以用很多种方式传播真相。

“很多人用画画,很多人用文宣,用戏剧,用写作,写小说,很多方式。我认为在香港绝对有很多很多朋友都在做同一事,我们拒绝谎言,我们要敢于讲出真相。”

“作为知识分子来说,见到不公平的事,我们在不同方位去发声,暂时我仍然觉得在香港或者世界,我们有能力在很多地方发表意见。”而即使一时难有成效,“但讲出来,这个是一个重要的态度。”他不责难目前尚不敢为公义发声的香港学者,“我认为他们可以做得更多。”

张灿辉生于1949年,随着香港的繁盛,他在此获得良好教育与机会,“我爸爸那辈的辛苦,给我们机会,这些年代里,我享受了很多很多香港的好处,当然要珍惜香港,珍惜我们生命里的东西。”而中共一夕间将此抹煞,他强调,“我们不需要一起去陪葬自杀的,因为历史是不会这样发展的。”

“看了历史就知道,这种谎言、这种极权是有一定时限的。”他鼓励港人,“我们只要坚持,不要放弃,我们要活着在真相里,同时保存我们的希望,总有一日,这些为虎作伥的人,这些帮凶,会有历史去批判他们。”

“我仍然相信人性,相信人性里是有理性的、有良知的,仍然相信这个残忍的恶魔不会永远存在的,正如我们看到上世纪希特勒、斯大林的灭亡,我不相信中国共产党这样的政权会永远长存下去!”

以下为采访内容整理。

国安法通过文革重临但港人非无知农民

梁珍:听到川普总统(5月29日)的记者招待会,有什么感受?

张灿辉:我想在这一天,任何一个有良知的、有感情的,对香港有一定归属感的人,我们一定要拥抱痛哭的,因为这就是香港真真正正的末日。

我以为在2047年前,这50年不变。2047年,我没死的话也98岁了,都不关我事了。但发觉原来提前了27年出现。这是一个很可悲的事,比如我听到川普讲,他说20多年前的一个磅礴大雨的晚上,看到英国国旗的下落,五星旗在上面,他觉得,很多人都觉得,香港会迎接我们中国的传统,加上香港的独特性,可以继续存在,希望香港会有一个更加好的将来。中国大陆将香港作为一种模式,慢慢会变成香港的一部分。没料想到大陆不是将香港带向前迈进,而是将香港带回去几十年前的文革时代。

我们所有的朋友都觉得,当前真真正正是我们最大的灾难出现了,我们所享有的自由、民主,一切的法治,在我们面前一样一样地,被中共及其在香港的代言人、官,一个个,一样样地打碎、打烂。

这几天里,所有香港的所谓官,在这里鹦鹉学舌,重复大陆想说的东西,个个用什么无数的保证等等,以为香港人不懂事,香港人怕,香港人听话。关于这一点,这段时间,很多人在不同的媒体中知道,很多有见地的朋友,在法律界、政治界、经济界人士都有很多批评,以及指证了很多谬误。比如港大法律学院的有名的教授都讲了出来,这种绕过我们的立法,根本就是完全违反《基本法》,也是违反所谓“一国两制”这个原则。

他(川普)讲,香港的“一国两制”变成了“一国一制”。在这方面我们怎么样处理呢?上次历史科的考题问题,我们可以看到,从那时它(中共)一步一步,完全是荒谬的,是无理据的,完全以指鹿为马的方式压到我们这里。很多朋友去写以及指证它的错误。跟着说,没用的,他们全都是不会聼的。我说不是,我想这一点是要强调的,尽管我们这帮朋友在不同的媒体里指正了,它(中共)这次所谓国安法的立法中的不合法性,指正了他们所有历史科考题的问题,里面的荒谬。能够站出来指正,尽管可能无用,但讲出来,这个是一个重要的态度。

香港的情况是三民主义:或者是移民,或者是顺民,或者是暴民。很多人讲,我们无能力移民了,但不甘心做顺民,也不够胆量做暴民。但我想,还有第四个可能性,是更加重要的,就是做一个真真正正的人民。

人民不是普通的人,是什么呢,我是说一个“人”的民。就是面对现在整个极权的时候,有什么我们可以对抗他们呢?对抗,当然我们是赤手空拳的,无能无力,也没有兵器,我们不能够每天见到不平的时候,去打、去骂,现在慢慢看到整个抗争运动里,你不需要每次都去做勇武,去打,因为他们现在警方、黑警,他们有无限的权力,他们警暴,全都觉得是合法的。你一出去,他就会打压。比如说,我们现在集会,你出几个人,他们立即就杀到。

以史为鉴 靠强权打压的政府不会长存

梁珍:他打压的不仅是示威者,市民站在那里就是罪。

张灿辉:它(中共)整个的策略完全是白色恐怖,你们在心中也好,有一些行动,出来讲一声不同意,你的眼神不同意他就打你。打你的时候,打到让我们觉得害怕。但问题是什么呢?这种恐惧,是否真的在一个强权之下,我们就会服呢?

香港人,我们作为一个读书人,有一个特别的情况,比如把我们摆在文革时代,但其实不同的地方是,现在香港人,不是文革时代那种农民,是一些无知,我们现在香港,在资讯方面,还有我们是有教育的,我们读历史,思想的书,看很多文学的书,我们已经知道现在发生的事。

在过去的100年里,已经很多人写过了,可能讲过的。比如最近美国有一本书《ON TYRANNY》(暴政)这本书,这里面讲,为什么在20至30年代的时候,在德国纳粹党兴起的时候,那些知识分子怎么去应付这件事,他们(纳粹)是慢慢地,一步一步地用合法的、在国会推出来的法律打压他们。再近一点,比如在捷克,哈维尔(前捷克共和国总统,捷克作家及剧作家,天鹅绒革命的思想家之一)怎样作为一个文人,通过一个组织,去对付那个极权社会。同时我有一样感觉,尽管现在的极权,我们好像是无能为力,但我们看一下历史,仍有理由相信,一切极权,一切用强权打压的一些政府,是不能持久的。

看看希特勒,看一下墨索里尼,看一下斯大林,或者看一下,再早以前的罗马凯撒大帝,一切用独裁,用强权来统治的,他们唯一的目的就是靠打压,打压不让出声,一切“真理”在他手上,以为所有人都是聼一样的话,讲一样的东西。但是,人是不是这样的呢?人的心里是不是服的呢?

“平庸的罪恶”就是拒绝思想而执行恶令

张灿辉:很多香港的官、警察,个个开口闭口就说“依法办事,依法执法”。但我们告诉他们,在上个世纪很多的研究,比如,在1960年的时候,纳粹党的一个大罪犯艾希曼,他在阿根廷被人抓回来开审。而美国的一个哲学家汉娜.阿伦特(Hannah Arendt)去看他。这个大罪犯,是不是一个恶魔呢?她说不是。她后来讲,The banality of evil,是什么呢?是一个平庸的罪恶。

平庸的罪恶是什么意思呢?就是说,当这个人,他虽然写了很多、无数的命令,送了无数人去集中营,但这只是依法做事,“我聼指令,不关我事,我没拿过枪,没杀过人,我有什么罪呢?”他杀了几百万人,是他签名的。我们这个历史学家就说,看这个人其实他是很正常的,平时来说他没什么,但问题呢?他同样读哲学书,听巴赫音乐,在家里做好爸爸,但这个人怎么会是个恶魔呢?不是生出来的,而是他缺了一样东西,他说,平庸的罪恶是什么,他这个人是拒绝思想,拒绝自由的思考,他没思考的时候,他做的所有事情就是“做别人要我做的事,别人叫我犯法那就犯吧,不关我的事,是上级做的。”但每一个上级叫你做的命令的时候,每个人是不是真的完全是一个傀儡?是木偶?只是听指示去做呢?

民主发展最重视每个人的价值

张灿辉:最近我还看了另外一场戏,是在1961年拍的戏,叫做《纽伦堡审判》,这部片很好看的,这些审判不是审战犯,审纽伦堡什么呢?

在1948年,审一班在纳粹党时候做法官,在法律上是很有地位的人,把他们当作战犯来审判。在那场戏里是法官审法官。那个受审的最重要的法官其实他知道纳粹做过很多坏事,但他说那时候不知道那么多。主控的法官最后说,“是,但你承认了,当你去审判的时候,你早就知道你审判的人是不需要任何一个证据,就判有罪的时候,你已经是在犯罪了。”在整个罪恶里,不是一个国家,是整个文化,是在对待什么“罪行”呢?是作为每一个人很重要的地方。

我经常说要做一个“人”,为什么说“人”重要,200年来,民主发展里最重要是人的价值,民主意味每个人、每个人都计算在里面,这样才是最重要的。也就是说,如果觉得每个人都是数字,就像在纳粹党时期,犹太人被当作一个号码,这个号码就随时都没有了。

为什么我们觉得共产党是最残忍的呢?当有人说,当年在韩战的时候,有美军想放原子弹炸中国的时候,“没所谓啊,死几百万人,中国有的是人。”不要整天说有几亿人死几百万人没什么所谓,但它(中共)不知道其实人最重要的,不是一般数字上的人,是每一个“个人”,如果对个人不尊重的话,就是对自己不尊重,每个人都是工具,当作工具去玩弄,没有自我,当然没有人性了。

这个时代里做一个“人”的时候,我提过哈维尔说的话,什么叫“活在真理里”,当然在这个强权之下,难道我们见到一些,忍不住就出去打人么?或者出去跟人干什么吗?比如我是老人家做不到的时候,但不代表我见到一些不平的事情,不公义的时候我不出声的。

港人“大逃亡”比97更严重

梁珍:港版“国安法”推出来之后很多港人觉得很恐惧,甚至想移民,将资产转走。这个时候学者应该扮演什么角色?

张灿辉:我认为有两方面,觉得恐惧完全是真的,现在这个“大逃亡”比起97年,或者64,或者再早一点1967年香港暴动的时候更厉害。97年的时候仍然相信香港还有前途,相信一国两制真的能保障我们的生活。但现在不行了,个人觉得我们真的很凄凉,我们要逃亡。当我说错,你逃亡或者流亡,不是每个人都能够做得到,亦都不是说我们700万人,其中有400万人突然间去太平洋找一个岛,用来做香港,是不可能的事。

香港有独特的文化,或独特的东西,是我们作为香港大众知道的事情,如果我们没有啦,我们会怎样呢?我们作为一个人的时候,我看到无数的普通人,他们不需要读很多书,也不需要赚好多钱,简单的对于当前的现象,他们觉得是不公义,是愤怒,就发出声。

当然发声,怎样发声呢?出手,如何出手呢?一出手就可能犯了很多罪行,他们抓捕了你,比如前几日(5月24日)抓捕了三百多人,可能他们不会告你,而是关你36小时,48小时在里面,吓你,吓你,吓你。

我们在这个如此恐慌里,我们怎样活呢?第一样,我想活着,这种危险是真的,我们不需要面对面对抗,因为没有意义,我们犯了什么罪,都会被打一顿,但是问题是,我们在面前怎样呢?我们可以不出声,不管他们说什么,我们只笑一下,微笑,微笑可能是一种重要的方式,或者是如果我们能够做的,就写些东西,发声。现在做学者,做知识分子的,读了这么多年的哲学,读的那些康德、汉娜.阿伦特(Hannah Arendt),很多很重要的政史学家其实已经说了,我们会赢,我们在过去做的事,我们现在的问题,我们在课堂、在学术研讨会上说了很多。

突然间问题在我们面前,我们怎样面对?文天祥说过,“时穷节乃见,一一垂丹青”,时穷节乃见,当你要面对一些这样的问题的时候,是什么态度呢?你是跪下呢,你是投降呢?或者是站起来表达我不顺气,我不同意。

学先贤面对强权不做鸵鸟继续发声

梁珍:这才可以见到这个学者的风骨。

张灿辉:死了之后,我觉得不重要,问题是生之前重要,生的时候我有一个态度,我有提过几次,我老师劳先生(劳思光,当代重要华人哲学家及教育家),他一生做一个公共知识分子,他对共产党、对国民党的态度,如何站在一个批评的态度。劳生身材很矮小,体重不会超过100磅,弱不禁风,但是为什么我们觉得是要尊重,因为,他对这些强权他不肯,他不服输,他不是在强权之下要膜拜,他说过“为什么你不做帮凶”,我要重新提出来就是说,我们在面对现在真真正正这个强权,这个独裁压在身上,我们怎样去面对?我们要做鸵鸟躲在里,或者我们不理会,我们饮酒作乐,或者作为知识分子来说,见到不公平的事,在我们不同方位去发声,暂时我仍然觉得,在香港或者世界,我们有能力在很多地方发表意见。

梁珍:现在对香港的学者,是否比较失望?

张灿辉:我不敢说失望,我觉得他可以做得更多,现在见到那些朋友,有些是我觉得很尊敬的学者发了声,我经常说,有很多的个人理由去说,即恐惧啊或者什么的。但我觉得当前,我们现在面对这样危机,我们在应该发声的时候,我们有个立场的时候,在这一刻,我们不要在整个如此打压的时候,就乖乖的全部接受。

我说过,我当然有办法,我能够立即走吗?不是,我只不过是站在立场上我不认同这个政府,它所做的一切,其实是不合法的,它现在是做皇帝的新衣,他们在骗我们,他们在说谎,无论讲一万次,无论有多少人讲的谎言,谎言就是谎言,这就是为什么哈维尔说我们要在真实里、真相里,加上我们的能力,以及看很多资料和材料,我们知道在发生什么事情。

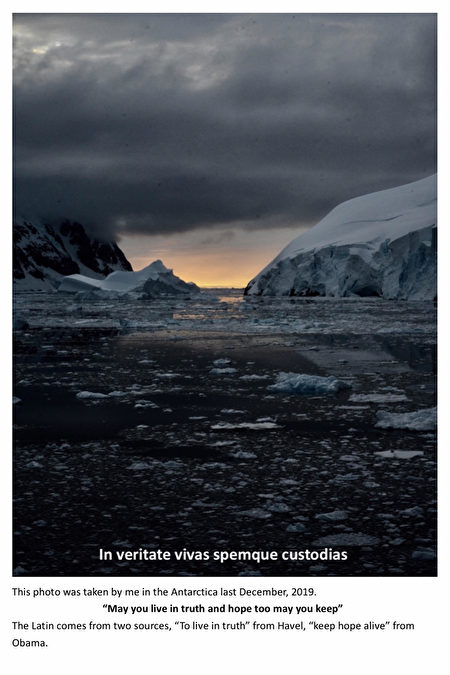

记者:张教授也喜欢摄影,刚才我注意到一张照片,这张照片是不是表达了你自己的想法?

张灿辉:这是我去年去南极旅游照的像,刚才梁珍问我,这张照片是日落呢?还是日出?我回答,有位朋友看的时候,就这样说,“日出日落都无所谓,两边都可以解释得了,如果说日出,就表示我们的光明在前面,日落就是更大的黑暗在我们的前面。”

我在下面用拉丁文写了一句话,就是:“我们要在真理里面活着”,“同时要保存希望”。“在真相,真理里面活着”是哈维尔说的。“我们要继续保存希望,不要失去希望”这句话是奥巴马讲的。我认为是表示一种态度。

(摄影、图片提供/张灿辉)

(摄影、图片提供/张灿辉)

我们对很多现实的反省,有很多方式的,就像很多人用画画,很多人用文宣,用戏剧啦,用写作啦,用写小说啦,很多方式的,我认为在香港绝对有很多很多朋友都在做同一事,但是问题是我们要拒绝谎言,我们在真相里要敢讲出来。当然我们要计算一下我们的成本,不要突然冲动走出去,不行的,这一场的确的确是很长久的事,现在国安法落实还要很多时间,还没有真正落实下来,当落实下来时,所有他们的执法人员,有更大的,他们认为的执法的理论和理据打压我们。

香港真的不是我们以前的香港,我相信每一刻,虽然我过去几年不在香港,去读书、工作,我在香港至少生活了60多年。我是1949年出生,跟共产党一起长大,看着香港的变化,我爸爸那辈的辛苦,给机会我们,这些年代里,我享受了很多很多香港的好处,香港我们当然要珍惜的,是有我们生命里的东西。但现在他们(中共)将我们抹杀了,抹杀了,怎样呢?我不觉得我们需要一起去陪葬自杀的,因为历史是不会这样的。

刚刚我说过,只要我们相信,看了历史就知道,这种谎言,这种极权是有一定的时限的。在这时限里,我们只要坚持,我们不要放弃,所以说,我们在真相里活着,同时我们要保存我们的希望,总有一日,这些为虎作伥的人,这些个帮凶,会有历史去批判他们,或许我们看不到,但我仍然相信人性里是有理性的、有良知的,仍然相信这个残忍的恶魔不会永远存在的,正如我们看到世纪希特勒的灭亡、斯大林的灭亡,我不相信中国共产党这样的政权会永远长存下去。

来源:香港大纪元记者黄采文、梁珍采访报道

没有评论:

发表评论